白浪 设计

2023年,还在复旦大学读书的留煜棋刚旅游回来,人挺潦草,裤子破着洞,去见聋人老徐。老徐一家有多位残疾人,家境并不好,但毫不犹豫地从家里拿出一条裤子和一双鞋,要给这位第一次见面的来客。

留煜棋当然没收下,但老徐“翻箱倒柜”的画面他一直记得。在他后来担任导演的纪录片中,老徐是其中一位主角。按照常规,片子或许该聚焦这位聋人的善良或励志,但实际呈现出的老徐,超出了许多观众包括留煜棋自己的想象。

8月16日,纪录片《请勿来电》举行首映。

2024年8月,聚焦聋人骑手的四集纪录片《请勿来电》上线。过去一年多的时间里,复旦大学管理学院副教授孙金云带领研究团队,联动全国21所大学上百位师生和社会志愿者,进行了大范围的聋人骑手研究,一对一线下采访了近50人,并对300多位聋人骑手进行了连续三轮的问卷调查。目前,数据仍在分析中,“学术周边”纪录片先行推出。

在中国1300万注册外卖骑手中,聋人骑手约有5万到8万,每位聋人都有自己深刻而鲜活的生活,象牙塔里的学生们仔细阅读着。学生们发现,居然不止一位聋人骑手做到了“单王”级别,居然还有从“千手观音”团队“退役”的女骑手,居然聋人的手语还有方言之分——居然,聋人好像和健全的听人没有什么大的不一样。

聋人骑手当然也有困境。那些不容为自身辩解便已被投诉的伤害,那些车水马龙街道上因为听不见而造成的事故,那些择业时遭到的歧视,那些有口难言的心中郁结……学生们试图从聋人的世界解读,何为理解和尊重。

这是全国上百位大学生主动走进300多位聋人骑手静寂生活的故事。通过一次主动破圈,那些隐在城市角落的沉默、鲜活、渴望、困扰,向社会掀开了一角。

开篇:寻找聋人骑手

2023年6月,复旦大学马克思主义学院大二学生吴可璇结束了一门在管理学院上的选修课,出于对授课教师孙金云的喜爱,她兴冲冲地跟孙老师的学生、正在就读复旦国际MBA项目的留煜棋商量,想给孙金云送个小礼物。

“我知道一个好礼物,你要送了,保证老师这辈子忘不了你。”留煜棋半开玩笑地说,“你‘送’老师一百个聋人骑手吧。”

留煜棋(左)在工作中。(本文图片均为 受访者 供图)

某种意义上,这成了故事的起点。吴可璇当真了,并在第二天拿出自己熬夜做的寻人方案。她设想,一种是在聋人里找骑手,打电话给聋人协会、特殊学校,但这条路一度走得不顺;另一种,是在骑手中找聋人。

几天后的一个下午,吴可璇拽着留煜棋,扫开共享单车上街,逢扎堆骑手就钻进去问是否认识聋人骑手,听到“目标人物”好像在什么片区出现过,他们就再蹬车赶过去,真的找到了一个两个,而后找到了更多的聋人骑手。就在学生们满大街“摇人”的时候,孙金云确实正犯着愁。其时,孙金云正在和学术伙伴进行关于“新就业形态劳动者灵活用工”的研究,他想聚焦聋人骑手这个群体,但苦于一时找不到足量、合适的研究对象。

孙金云没想到,自己和学生私下的几句念叨,被听进去了。几天后,他收到了吴可璇送的一捧一半黄一半蓝的花,象征着两个外卖平台骑手的颜色,也象征着学生想正式与老师并肩、走进聋人骑手世界的决心。

破壁:两个世界的沟通

“摇人”只是开始,如何沟通是摆在面前更现实的问题。学生们很快感受到,听人和聋人几乎来自两个世界。

“语言体系不同导致思维模式不同,听人与聋人的对话,可能比不同语种间的对话隔阂还大。”留煜棋坦言,不少聋人骑手文化水平不高、词汇量较少,这些都给沟通造成障碍,甚至引发误会。

有次,聋人给留煜棋发微信说“好的”,实际表达的却恰恰是“不行”;有时,学生们以为和聋人约好了访谈时间,却又突然被“鸽”,主访者、手语翻译、志愿者的时间要跟着再调整,“不知道为什么被鸽,又没法沟通出原因。”留煜棋苦笑。

孙金云

推进过程中,学生们渐渐发现,上海的聋人数据或许不足以支撑研究。考虑良久,他们迈出了关键一步——把聋人骑手的案例延伸到全国,并在特殊教育领域“点对点”寻求专业帮助。

走进特教学校,留煜棋他们想出了个“智取”的办法——他们前往郑州工程技术学院、南京特殊教育师范学院、浙江特殊教育职业学院等,专门在饭点蹲守食堂,看到学生手语比画,就自报家门、上前“搭讪”。

“一方面,学校的聋生文化水平较高,可以和我们沟通;另一方面,通过聋生来找聋人骑手效率更高,聋人间的信任成本比我们和聋人之间低很多。”留煜棋说,聋生是非常关键的助力,很多聋人一开始会把项目组的调研请求当作诈骗,但有聋生的介入,沟通成本减少,信任机会增加。

后来,学生们又发现,和聋人骑手作更深入的访谈时,需要手语翻译,而手语居然还有方言之分,需临时再找当地的手语翻译。社会企业、公益组织、“外卖诗人”王计兵……项目就这样滚雪球一样“滚”进越来越多的志愿者和社会力量,也“滚”进来自全国越来越多的聋人骑手。

这个聋人骑手调研项目,后被命名为“小海豚计划”。来自上海戏剧学院的冯佳奇常年关注无障碍方面的公益,听说“小海豚计划”后,深受感染,“你们想不想把项目推出去,让更多老百姓也有机会看到聋人骑手?”冯佳奇向项目组提出了同步做纪录片的设想并很快被采纳,2023年下半年,纪录片项目启动。

近一年来,“小海豚计划”一对一线下采访了近50人,并对300多位聋人外卖骑手进行了连续三轮的问卷调查。就纪录片的选角,他们又聚焦访谈了近30位。为了弥补聋人骑手的误工成本等,项目组开展访谈和拍摄,还会给骑手发放一定的误工费用。

请勿来电海报 官博截图

接触:“他们和我们是一样的”

后来呈现在观众眼前的纪录片,便是《单王》《飞驰观音》《师·父》《阿保遇见了阿凤》,四集五个聋人骑手,近一个小时,跨越四城,冬季集中拍摄花费17天、另有补拍。导演介绍,四集里是外卖的苦辣酸甜,也是骑手的百味人生。

谁是值得拍的?怎么让聋人骑手答应被拍?要用什么视角拍?纪录片和学术访谈仿佛又是两个平行宇宙,学生和老师一边访谈、一边“游说”、一边写台本、一边组班子,又是无穷无尽的难题。

留煜棋说,直到拍摄的前一天白天,他们还一直陷在找不到第一集主角涛涛本人的尴尬中,直到夜里涛涛回复,他们揪着的心才渐渐落下。

好在越来越多的聋人骑手向孙金云和学生们打开了世界。那个沉默如谜的世界,入口难寻,但一旦踏进,便是另一番天地。

不少观众看完第一集聋人骑手涛涛的故事后,都大叹“没想到”。在高手如林的上海外卖骑手界,聋人涛涛居然做过好几次“单王”。“第一集上来,我们就希望打破大家对聋人的偏见。”留煜棋说,“他们和我们是一样的,甚至他们可以做得更好。”

“单王”涛涛

“单王”涛涛是学生们“扫街”后,经骑手们一力举荐的典型人物。

“我们看过涛涛和客户沟通的方式,他会提前写好话术,包括餐到了、超时了、送错了该怎么说,他的话术非常友好,完全没有聋味,因为都是专门请健全人帮他调整过的。”冯佳奇说,不同于很多聋人对健全人的隔阂,涛涛投入了非常多的精力去和健全人沟通,背地里也花很多心思寻找这座城市的各种“近路”。

“如果注意看,每个人的手语都很有个人特色,涛涛打的手语就很潇洒,有王者风范。”冯佳奇笑着说,涛涛不但自己要强,也确实像个“大王”,不吝于向其他聋人骑手传授经验,还带出过好几位“单王”徒弟。

与涛涛相对的,或许就是给留煜棋递过鞋子和裤子的老徐了,他是第三集《师·父》的主角之一,这一集要呈现的是这个群体的“苦”。

聋人群体中,不乏生活困境者,来自南京的老徐便是其中的典型,家里好几位残障人士,他几乎是家中唯一经济来源。调研团队认识老徐时,发现这个敦厚老实的男人只是有做骑手的意愿、尚未付诸行动。见此,孙金云干脆送了老徐一套骑手装备,学生们也张罗着给老徐找到师傅,还陪着老徐起步学习,鼓励老徐向前迈步。

想象中老徐展开新生活的图景,却并未出现。虽然清贫,但老徐有自己的生活节奏和态度,很快,他就意识到自己并不适合这样高强度的工作,逐渐放弃。

“实话说,我们从头见证到这里,谁都没想到会这样,”留煜棋笑说,“但这很真实。好像以往公共作品中呈现的聋人,多是励志的、感染人的,但谁规定一定要这样?老徐有自己的舒适区,我们就想如实地记录这样一个普通人。”

进入:从个体到群体,看见那些“难”

项目组希望向公众传达这种平等,但他们也不得不承认,这个群体藏着太多辛酸,还需公众更多的理解与支持。

比起老徐,第三集的另一位主角、老徐的师傅魏哥,后来让主创们更为心酸。

魏哥(左)和老徐(右)

第一次见到魏哥时,冯佳奇心里就隐隐发涩。魏哥其实比老徐小近20岁,属于全职骑手,干活卖力,脸上总挂着笑。但住在全是健全人的宿舍里,魏哥看起来总是很寂寞。面对留在老家的女儿,想念以外,他更觉得愧疚。

听说有新人聋人骑手要找师傅,魏哥毫不犹豫地就报名了,这也给他带来不小的麻烦——因为教学导致旷工,魏哥与站里闹不愉快,后来搬离骑手宿舍,辗转换了城市。这种情况同样超出预料,让学生们颇为愧疚。但在魏哥朴素的价值观里,他始终觉得,帮助自己的“同胞”是天经地义的事情。

留煜棋后来常想,如果老徐是命苦,那魏哥是心苦。他很难从身边找到支持,也找不到表达的出口,面对内心的空洞,魏哥惯于用做好事填补,但越给越多、几乎给到透支。“后来我们偷偷看到魏哥的一些社交平台,感觉他的心理状况可能不太好。但对聋人这种说不出口的愁闷,心理援助要怎么做?我们也希望专业力量能给他们支持。”杜欣越说。

在最初的选角过程中,还有位做过挤奶工的聋人骑手,让调研组集体“破防”。

聋人中不乏文盲,但这位挤奶工大哥,是很少见的手语都打不利索的。一问才知,这位聋人曾做了七年的“人形挤奶机”,工作环境里几乎没有任何和外人打交道的机会。

“他很想离开,但父母说他是聋人,能在家附近找到挤牛奶的工作,已经很不容易,不让他走。”留煜棋说,在七年时间里,这位聋人一点点地忘掉了手语,甚至自觉智力都在退化,痛苦难言。后来他鼓足勇气,“逃”去一家电子厂做电子元器件,每天12小时的工作赚取每月5000元的工资,没有空调;不得已,他再度“逃走”,去家具厂做椅子,又尝试做外卖骑手。辗转一大圈,他终于为自己找到了进入社会的通道。

这些带着些灰调的具体的人生以外,一些更有共性的“难”困扰着几乎所有聋人。譬如有顾客在发现骑手是聋人后会故意投诉、退单,就为了能够免费吃上一餐,而聋人却难以申诉;譬如高峰时集中等餐,同行们能吵吵嚷嚷催单,很多聋人骑手只能沉默着干着急;譬如有些小区限制外卖骑手进,相比健全骑手,聋人骑手可能更难及时和顾客沟通上;更常见的是,因为听不清、听不到周围环境的声音,他们出事故的概率可能更高,“我们访谈过的几乎所有聋人骑手,都遭遇过不止一次的车祸,严重程度各不相同。”冯佳奇说。

融合:双向奔赴的善意与理解

纪录片名称经过团队共创,定为《请勿来电》。备选名字里,有一个是“很遗憾,不能和你通话”,这是一条来自聋人骑手的真实短信。

骑手工作真的适合聋人吗?对这个问题,记者采访的数位项目主创,基本持肯定态度。

“首先就业门槛方面,骑手工作总体不会排除、歧视他们。大量聋人也在访谈中提到了多劳多得、公平这样的词,这代表在他们心中,这是个不错的机会。抓住这个机会,他们就能像健全人一样,得到相对高的回报。”留煜棋说。

经过访谈,调研组发现,能拿到万元以上的高绩效骑手,普遍是带着思考在送单的,他们背熟地图、规划路线,不断精进。“外卖平台的出现,是技术赋予的某种意义上的平权,但他们也有选择是否努力的权利,这和健全人一样。”留煜棋解释。

“做骑手可能会让他们的自我效能感更强,觉得自己很棒。”经济方面的回报外,吴可璇认为,相比于进厂,骑手这样的职业能让聋人跟整个社会增强链接,“他会感受到自己是社会的一份子。”

纪录片播出后,有人告诉留煜棋,自己在发现送餐的是聋人骑手后主动打赏了。“这是支持的一种方式,我们希望更常见的支持是,能给他们多一点时间和宽容。”

“不是不人道,只是不知道。”冯佳奇说,呼吁社会看见、理解、尊重、继而与聋人更好共融,是大家对这个项目的期待。

“我发现,如果你会打一句手语,哪怕是一句,聋人就会觉得你对他抱有非常大的善意,会很愿意跟你沟通。”杜欣越说,团队中的很多小伙伴后来都能打出一点手语。有一次,杜欣越通过比画“下楼梯”“你”“我”这样的“野生手语”,居然也让聋人理解了她的意思——“我们一起下楼拿东西吧!”

“声音、语言只是媒介,重要的是愿意沟通的心。”杜欣越很感慨。

或许是感受到了这份善意,聋人骑手们回报的支持也很大。第四集中的聋人骑手阿保,为了和女友一起完成纪录片的拍摄,选择放弃了近3000元的平台乐跑奖金。剧组想给他弥补,阿保却没有接受。“阿保的女朋友阿凤很支持我们的工作,想帮我们忙,说服阿保参与了拍摄。”留煜棋笑说,“我们也希望给女孩子留存一份特别的爱情见证。”

第四集主角聋人骑手阿保。

吴可璇则特别提到了第二集《飞驰观音》中的婷婷。婷婷曾勇敢追梦,加入主要由聋人组成的“千手观音”舞团,但终因薪资等原因抱憾退出。这个扎着两根小辫子的可爱女孩,如今会抱怨做女骑手让人变黑变糙,但也会干得卖力,希望被人敬为“婷爷”。在外奔波之余,她跳舞、做自媒体、和朋友玩闹。女孩身上的乐观自由,特别感染吴可璇。

婷婷在工作中。

“她在广州那间小小的出租屋,我们剧组进几个人就挪不开身,但你莫名会觉得‘斯是陋室,惟吾德馨’。”吴可璇说,“她带着小猫小狗,过得那么温馨。你会很受教育,想和婷婷做朋友。”

回响:不迈出那一步,你不会知道自己能做多少

项目中,深度访谈主要由孙金云完成。他在接受媒体采访时提到,随着纪录片正式公映,精力和研究重点将回归学术研究本身。

“接下来,有海量的研究基础数据等着我们去分析。我们会基于实证研究,寻求一系列具有一定普适性的解决方案。目的除了帮助聋人群体发声,还有呼吁社会各界关心、理解、接纳聋人骑手在工作中的困境及其根源,给他们包括‘请勿来电’在内的各种诉求,提供更多的支持和帮助。”

孙金云分享说,在8月16日首映日当天,有几家线上平台的负责人也来到现场,与他交流观影感想。大家就如何通过界面优化、研发听障骑手关怀功能等方式,为聋人骑手减少送单障碍,展开了深入探讨。

冯佳奇举例说,调研后,他们曾经为聋人骑手设想过一些技术性的辅助手段,比如请平台方给到聋人骑手更显著表明身份的标识,比如在骑手身上做一个有效发声的装置,“有些情况下出声沟通是必要的。”

孙金云(左)在访谈聋人骑手,配手语翻译老师(右)

播出不到一个月,影片在全网获得百万浏览播放量,引起广泛探讨。至此,作为从头跟到尾“啥岗位都干了一遍”的导演,留煜棋的感受其实是“麻”:“看起来是一个小时的纪录片,中间的内容太多了,和聋人沟通、拍摄,期中、期末整个团队有空干活的人也不多……终于结束了,很欣慰片子能面世。”留煜棋说,他们要感谢所有留名不留名的志愿者们——有位来自郑州的志愿者,碰到奔着访谈补贴来诈骗的健全人团伙,“虽然最终被识破,但这位学生心里过意不去,坚持不出现在片尾的感谢名单上。”

更多的思考也留在留煜棋身后,他期待将来在项目组的学术调研中有更多呈现,比如聋人骑手对“公平”“羞耻”的感知。他提到,有聋人骑手会在高峰期卡餐时,偷偷向店家出示残疾证企图插队,留煜棋问过一个骑手,这公平吗?骑手的答案完全超乎他的意料。“他说,如果有人看到了,就不公平;没人看到,就公平。”

吴可璇和杜欣越在项目里的主要职责是志愿者管理,主要聚焦全国访谈、问卷工作的顺利开展,也跟进纪录片内容。她们每天连轴转地和全国的志愿者沟通,一起根据各地聋人的不同特点、表现,拉出上百个规模不一的社群沟通、发问卷。

做项目时,杜欣越研二、吴可璇大三,在她们忙着和聋人骑手故事“死磕”时,同龄人在忙着卷实习、绩点、竞赛,这让她们显得没卡上拍,但杜欣越觉得值得,“或许是因为,我不想过打卡式的人生。”

纪录片公映那天,杜欣越看着银幕和舞台的聚光灯,心想,那是一轮月。“其实每个人在做公益项目时,都要花很多的时间去描摹和重构自己心目中属于公益的那轮月亮。大家需要花很多的春秋,去不断追问自己到底做了什么,后续还会追问,这件事结束后,我还能为这个群体做什么?” 在那个现场,她见证了眼泪和欢笑,来自被邀请到现场的聋人骑手、观众和团队自身,“感动也释然,觉得我们很厉害!”

“像创业一样,”吴可璇记得,最初踏足这个项目,只是想看看自己“有多大能耐”,能不能帮老师找到100个聋人骑手,不承想最后项目范围辐射了全国,找到的聋人早超过100个,还做成了纪录片。“要去行动,不能停留在想象,有时候不迈出那一步,你不会知道自己能做多少,也不会真的有机会认识这个世界。”

冯佳奇体验送外卖。

作为纪录片的制片人和总撰稿人,冯佳奇更希望纪录片、学术项目能成为一个平台,“我们在最好的年纪一起做了这样一件事,现在,就希望更多人能看到聋人们,也希望更多有能力的人能接过接力棒,一起给他们提供更大的帮助。”

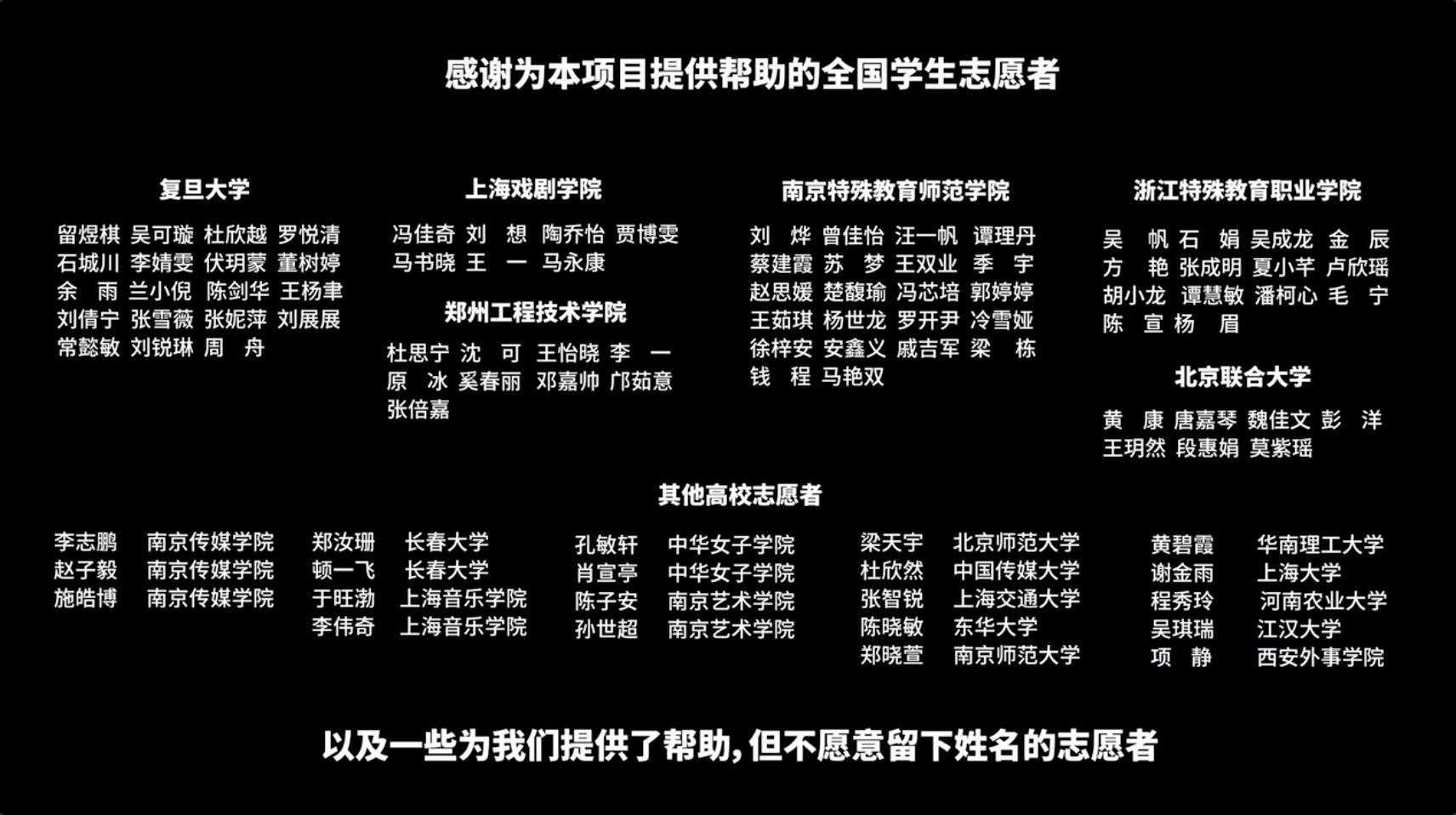

项目全国志愿者名单。

还没有评论,来说两句吧...